ゲームと勉強の両立は、ゲームが私たちの生活に普及して以来、永遠のテーマですよね。

筆者はオンライン家庭教師として毎日、世界中の子どもたちに勉強を教えていますが、特に男の子、およびその保護者さんが、こんなお悩みを持っていることを現場で実感しています。

- ダメなのはわかってるけどなかなかやめられなくて…

- 両立しようとしてもどうしても難しい…

- あんまり強く言うと喧嘩になっちゃうから…

実は筆者も、オンライン家庭教師という形で現役の講師として活動する傍ら、趣味のゲームをほとんど毎日欠かさずプレイしている人間の1人なんです。

つまり「ゲームオタクの現役講師」ということになりますが、そんな筆者だからこそ伝えられる「ゲームと勉強の両立方法」について、わかりやすく解説していきます。

ゲームより先に勉強をして、場所と時間を工夫し、本人にルールを決めさせることがポイントです。

それでは、詳しく見ていきましょう。

私たち「まなぶてらす」は2016年からオンライン家庭教師サービスを提供しています。専門的な知識と経験に基づいて、勉強に関する情報をわかりやすく解説します!

ゲームと勉強の両立のポイントをゲームオタクの現役講師が解説

まずはゲームと勉強の両立のポイントを、ゲームオタクの現役講師視点で解説していきます。

対策についてはさまざまなものがありますが、これまでの経験上、有用だった下記4つを取り上げました。

- 「ゲームには絶対勝てない」と降伏する

- 「やる順番」を徹底する

- 「場所や時間」で棲み分ける

- 「スモールステップ」でルールを決めさせる

この4つについて、順番にチェックしていきましょう。

最も大切なのは「ゲームには絶対勝てない」と降伏すること

ゲームと勉強の両立をするにあたり、最も大切なのは「ゲームに全面降伏する」ことです。

ゲームを昔からプレイしてきた筆者だからこそわかることとして、最近のゲームは「中毒性」が高すぎる点があげられます。

「開発費の高騰」「ゲーム会社同士の競争の激化」といったことが要因となり、各社ともに、

どんなふうにユーザーを「ハマらせ」ようか

ということ、つまり「ゲームの売上増加」に必死なんです。

そして、この戦略にハマってしまうのは、いつの時代も成長途上の子どもたち。

子どもたちはまだまだ「我慢すること」「自分をコントロールすること」に慣れていないので、大人たちが本気で考えた「ハマらせ戦略」にハマってしまうのも無理はありません。

なので、大人たちが本気を出してハマらせようとしてくるゲームに対して、真っ向勝負を挑むのはあまりにも無茶です。

したがって、下記のように「全面降伏」することを意識し、絶対にゲームと戦おうとしないでください。

- 「1回やり出したら止まらない」から最初に勉強をしてしまおう

- 「目の前にあったら遊んじゃう」から違う部屋で勉強しよう

- 「ルールを決めてもどうせ守れない」から少しずつ変えていこう

上記の「」の中のように「負けを認める」ことが大切なので、意識してみてくださいね。

「やる順番」を守ることを徹底する

さて、まずは「降伏する」というとても大切なことを伝えましたが、これに従って考えると「やる順番」についてもとてもシンプルに決めることができます。

どうせ1回やったら止まらないから、まずは宿題をやってしまおう

この意識が非常に大切です。

つまり、「勉強が最初、ゲームは最後」ということですね。

逆に、「30分だけゲームしてその後勉強する」ような順番は、まず間違いなく誘惑に負けてしまうので絶対にやめましょう。

「場所や時間で棲み分ける」ことも効果的

次に「場所や時間で棲み分ける」ことですが、下記のようなシチュエーションを自分で作り出すことがとても大切です。

- 机の上にスマホやゲーム機を置かない

- 部屋の中にテレビやディスプレイを置かない

- 勉強する時間やゲームをする時間をルーティン化する

- ゲームとは関係がないような娯楽も遠ざける

意識してほしいのは「きっかけを可能な限り排除する」ことです。

机の上や部屋の中にスマホ、ゲーム機、ディスプレイがあると、脳は欠かさずに「ゲームをやりたい」という欲求を作り出します。

繰り返しにはなりますが、この欲求には絶対に勝てません。100%負けると思っておくべきです。

また、1日の中で勉強とゲームをする時間が混ざり合うと、勉強を継続する上で最も重要な「習慣化」が妨げられてしまいますよね。

なので、「ここでは絶対にゲームをしない」「この時間は毎日勉強を頑張る」という形でルーティン化すると、ストレスなく勉強とゲームの両立ができますよ。

ルール決めはスモールステップで「決めさせる」ことを意識

子どもに勉強とゲームの両立をさせる上で欠かせないのが「ルール決め」ですよね。

実際、総務省が令和4年に報告した、「青少年のインターネット利用環境実態調査」において、小学生は88.4%、中学生は82.0%、高校生は65.4%の保護者が、それぞれルールを決めていることがわかっています。

出典:令和3年度 ⻘少年のインターネット利⽤環境実態調査

調査結果(概要)

一方で、この調査結果を読み解いていくと、「ルールをルールとして認識していない」子どもが多くいることも明らかになりました。

というのも、高校生の保護者が「ルールを決めている」と65.4%の保護者が回答したのに対し、その高校生の子どもたちは「39.5%」しか「ルールを決めている」と回答していないのです。

つまり、65.4%の保護者が「ルールを決めている」と考えているのに対し、およそ25%の子どもたちが「ルールを決めていない」と考えている、言い換えれば、

親が勝手に決めているだけでしょ

といったように考えていると予想できます。

こういったことを防ぐためにも、「しっかり守れる範囲のルールを自分で決めさせる」ことが何よりも大切です。

- 1日10分勉強する

- 1週間で4ページ進める

- ゲームは平日2時間、休日4時間まで

具体的に言うとこのようなものがあげられます。

もちろん、「1日10分なんて少なすぎる」というのは言うまでもありませんが、ゲームをずっとしている子どもが、突然1日1時間勉強をするのは難しい、というよりほぼ不可能です。

守れないルールを設定して、親と子ども、あるいは先生と喧嘩になるよりも、守れるルールを子ども自身に決めさせ、少しずつ成長を促していく方が遥かに合理的。

これが、筆者が長い指導経験でたどり着いた1つの結論です。

もし、ゲームと勉強の両立にお悩みで、周りに頼れる人間、組織が存在しない場合は、私たち「まなぶてらす」にお任せください。

ゲームを頭ごなしに否定するのではなく、子どもたちに寄り添いながらゲームと勉強の両立へと導いていきます。

ゲームと勉強の両立に悩んでいる子に対する指導ケーススタディ

まずはゲームと勉強の両立のポイントを解説しましたが、もう少し具体的に踏み込んだ情報がほしい方もいると思います。

そこでここからは、ゲームオタクで現役オンライン家庭教師である筆者が、ゲームと勉強の両立に悩んでいる子に対して、実際に指導を行ったときの模様をケーススタディとして紹介していきます。

- 勉強がつまらないのでやる気にならない

- YouTubeやゲームをして勉強が後回しに

- ゲームのやりすぎで少しずつ不登校に

こちらの3つについて見ていきましょう。

ケース1:勉強がつまらないのでやる気にならない

まずはじめに、「勉強がつまらないのでやる気にならない」ことに悩む生徒に対して、筆者が行ったケーススタディを紹介していきます。

解決までの流れを下記にまとめました。

- 子どもに寄り添う

- 勉強がつまらない理由をヒアリングする

- 勉強に楽しめる要素を追加する

こういった問題は「初動がとても大切」です。

初動の時点で子どもの言うことを否定すると、指導者(親や先生)が話す言葉は子どもたちにとって無価値です。

逆に言えば、初動の時点で子どもたちのことを受け入れると、その後の指導者の言葉を素直に聞き入れてくれます。

Step1:子どもに寄り添う

ということで、初動では徹底的に子どもに寄り添います。

寄り添い方は三者三様ですが、筆者の場合はゲームオタクなので、大抵の場合で子どもたちがプレイしているゲームはプレイ済みです。

- そのゲーム面白いよね。どんなところが好きなの?

- 今ランクどれくらいなの?先生は…

- そのゲームやってたら勉強つまらないのも当然だよね

このように、積極的にゲームの話をしていきます。

「ゲームの方が面白くて当たり前」という点すら伝えてしまい、子どもの行いを受け入れ、対話をするための関係性を作ることが大切です。

Step2:勉強がつまらない理由をヒアリングする

対話をする関係性を作れたら、少しずつ勉強の話をしていきます。

- どんなところが勉強のつまらないところなの?

- 勉強の中でも好きなところとかはない?

- 実はゲームが上手い人は勉強もできるんだよ

基本的にはヒアリングが中心ですが、「ゲームと勉強を絡める」ことも効果的です。

実際、現役プロゲーマー、あるいは配信者の多くは大学在学中か、大学出身者ですし、東大出身の格闘ゲームのトップオブトップのプロゲーマーも存在します。

そういったことを話し、少しずつゲームと勉強を近づけていくことで、スムーズに勉強へと関心を持たせられるよう工夫をしています。

Step3:勉強に楽しめる要素を追加する

Step2で勉強とゲームを近づけたら、それだけで子どもたちが勉強をすると思ってはいけません。

彼らのゲームに対する関心、および勉強に対する無関心は相当のものなので、ここからさらにもう一押しが必要です。

つまり、「勉強にゲームっぽさを追加する」ことで、より勉強へと関心を持ってもらえるようにします。

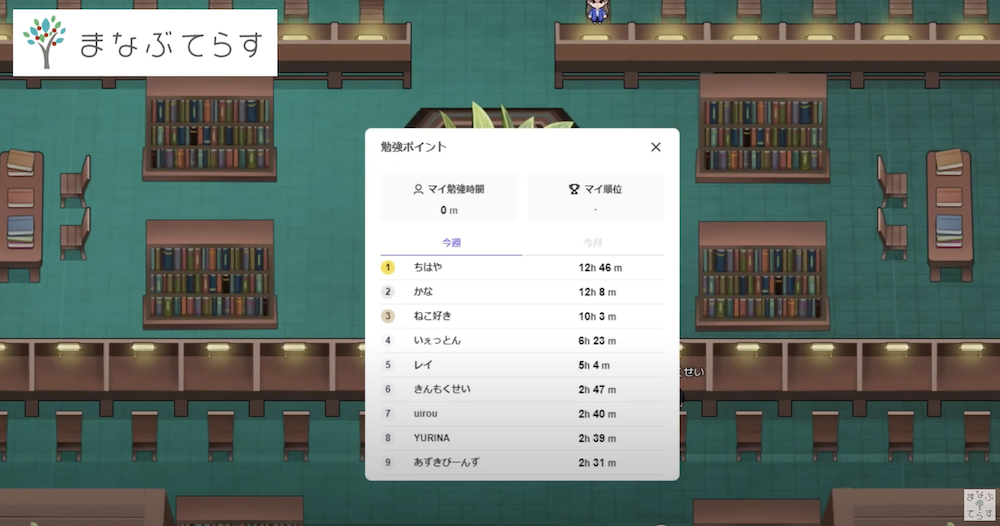

そこで筆者が活用しているのが、私たち「まなぶてらす」で無料で提供している「メタバース自習室」です。

詳細は上記動画を確認ください。

ご覧のように、仮想空間(メタバース)上に設置された自習室に先生と生徒が集まり、黙々と自習を行います。

1人で勉強するよりもモチベーションが湧きますし、休憩がてら先生と雑談することも可能。

また、勉強時間を計測する機能など、子どもたちが自習、家庭学習を楽しめる要素が盛り沢山です。

これを生徒に紹介し少しずつ学習習慣を身につけさせることで、勉強とゲームの両立が可能になります。

メタバース自習室で

\学習習慣を身につけよう/

無料で質問もできちゃいます!

ケース2:YouTubeやゲームをして勉強が後回しに

続いて、YouTubeやゲームばかりやってしまい、勉強が後回しになってしまう生徒のケーススタディを見ていきます。

- 子どもに寄り添う

- ゲームには絶対に勝てないことを説明する

- 「勉強を先にやる」ことを徹底させる

解決までの流れはこの通りですので、早速見ていきましょう。

Step1:子どもに寄り添う

先ほどと同様に、Step1は子どもに寄り添いましょう。

ゲームが楽しいこと、勉強が疎かになることを否定せず、「仕方ないよね、だって楽しいもん」といった雰囲気で受け入れてあげましょう。

Step2:ゲームには絶対に勝てないことを説明する

続いて、ゲームには絶対に勝てないことを下記のような理屈を使って説明します。

- ゲームは世界中の天才の大人たちが「ハマらせるために」作っている

- どうやってもゲームの面白さには勝てない

- ゲームより先に必ず勉強をやるようにしないと絶対に勉強はできない

多くの子どもたちは「ゲームで少し遊んだら勉強する」という戦略を立てていますが、これは負け戦であることを伝えましょう。

Step3:「勉強を先にやる」ことを徹底させる

最後に、「勉強を先にやる」ことを徹底させます。

受験が近づいていない段階なら軽い注意でも良いですが、受験が近づいてきている段階では強い言葉を使った指導も積極的に行います。

もし強い言葉を使って叱ったり、怒ったりしても、Step1、2で子どもの信頼をつかんでいるので、関係性が崩壊することはありません。

Step1、2で作った「貯金」をStep3で使い、適切に子どもをマネジメントしていくイメージです。

ケース3:ゲームのやりすぎで少しずつ不登校に

3つめのケースは、ゲームにハマって不登校気味になっている子に対するケーススタディです。

- 子どもに寄り添う

- 好きなようにやらせる

- 現実と向き合わせる

実際にこのような流れで、不登校問題を解消し、家庭学習習慣も定着させました。

詳しく見ていきましょう。

Step1:子どもに寄り添う

まずはこれまでと同様、子どもに寄り添います。

- 不登校の原因

- 復学の見通し

- 家庭学習の定着

こういったものは、不登校初期に話しても十中八九無駄になるか、子どもの心を閉じさせる原因にさえなります。

初期段階では、子どもの心を受け入れることにフォーカスしましょう。

Step2:好きなようにやらせる

子どもたちは大人たちが思っているほど何も考えていないわけではありません。

当然、「不登校は良くないこと」であることは理解しています。

それでもなお、学校に行かずにゲームをする選択をしているということは、彼らなりに辛い気持ちを抱えていることは明らかです。

したがって、しばらく好きなようにやらせてみましょう。

筆者が意識しているのは下記の点です。

- 最低限の指導しか行わない

- ゲームの話をたくさんする

- 運動や食習慣、睡眠についての指導は欠かさない

不登校問題は焦っても仕方ないので、「運動、食事、睡眠の3つさえちゃんとしてくれればいいや」くらいの気持ちでいた方が、指導や監督をする立場の人間にとっても楽になります。

Step3:現実と向き合わせる

Step1、2はある程度の「放任」のスタンスを守りましたが、然るべき時がきたら現実と向き合わなければいけません。

ここで言う「現実」とは、基本的には下記のようなものがあげられますよね。

- 出席日数が足りないから卒業できないかもしれない

- このままだと将来(高校、大学、就職)が危うい

- いつまでもこのままでいることは許容できない

そして伝え方についてですが、子どもに寄り添い、子どものやりたいことを最大限尊重することで、Step1、2で信頼関係を構築できている状態です。

したがって、多少厳しめの言い方でも子どもたちは話を聴いてくれますし、受け入れてくれます。

逆に、ここでもやさしく、子どもを変に気遣うようなメッセージを与えてしまうと甘えが発生するため、厳しくいくときには厳しくいかないとダメです。

繰り返しにはなりますが、Step1と2はStep3の布石なので、やさしさと厳しさのメリハリを意識してください。

私たちオンライン家庭教師サービス「まなぶてらす」には、経験豊富な講師たちが多数在籍しており、家庭と連携して教育問題に対応することが可能です。

家庭での対応に限界を感じたら、一度私たちにご相談くださいませ。

オンライン家庭教師「まなぶてらす」のおすすめの先生を紹介!

| サービス名 | まなぶてらす |

|---|---|

| 運営企業 | 株式会社ドリームエデュケーション |

| サービス開始 | 2016年5月 |

| 授業時間 | 50分 |

| 授業料 | 1,760円〜 |

ここからは、「ゲームと勉強の両立」に効果的な指導に自信のある、オンライン家庭教師「まなぶてらす」のおすすめの先生を紹介していきます!

Yuki先生:この記事の筆者!ゲームと勉強を極めし先生!

- 中高の英数理に対応

- iPad使用で対面指導よりわかりやすいと定評

- ゲームの公式大会出場!ゲームと勉強の両立を支援

こうへい先生:プログラミング特化の先生

- 全学年のプログラミング

- 各種言語の教材開発経験アリ

- 今話題のプログラミング教育に興味があるなら!

かすみそう先生:指導歴20年以上の豊富な指導実績

- 小中高の算数、数学、英語、国語に対応

- 指導歴20年以上の豊富な指導実績が魅力

- いつ、何をするのかまで踏み込んだ計画立案まで指導

まとめ

ゲームと勉強の両立は教育業界においてとてもポピュラーな問題ですが、対応の仕方は非常に複雑です。

経験や専門性が求められるので、家庭だけでの対応には限界があります。

記事で紹介した情報を参考に、子どもたちのより良い将来のために指導を行うことが求められます。